Nous continuons notre périple par bateau en traversant le lac de Van, situé à 1600 mètres d’altitude. Le ferry est vide hormis quelques wagons de fret et un autre touriste avec qui j’entame la conversation, tout en contemplant les hautes montagnes qui nous entourent. J’apprends qu’il s’agit d’un américain qui travaille pour Tesla, chargé de superviser des installations de panneaux solaires (y compris les tuiles solaires qui font rêver mon oncle Phil) chez des particuliers (qu’il ne rencontre jamais, car il se base sur Google StreetView pour l’analyse des toitures). Ça fait un mois qu’il voyage en Turquie, au sus de son employeur qui le croit bien sagement derrière un bureau à Salt Lake City. Il doit donc être connecté tous les jours entre 16h et minuit (décalage horaire oblige), ce qui explique peut-être ses petits yeux ce matin-là. Au moment où il dégaine un pot en plastique d’eau (de la taille d’un yoghurt, l’équivalent local de nos bouteilles en PET), la discussion dévie vite sur ses impressions de la Turquie (et sa façon de voyager). Je lui apprends ainsi que l’eau du robinet en Turquie est potable (et délicieuse, surtout dans les montagnes), et qu’il pourrait mettre un terme à sa quête journalière de Wifi (qui va jusqu’à changer de ville en dernière minute par avion pour y trouver un hotel avec une meilleure qualité de réseau)… en achetant une carte SIM ! On a rencontrés plusieurs digital nomads en cours de route, mais j’étais ici assez sidéré par son rythme et style de vie.

Une fois arrivés à Van, ville célèbre pour ses chats aux yeux de deux couleurs différentes, les paysages changent fortement. Les vallées encaissées sont ici remplacées par des (très) hauts plateaux verdoyants parsemés de montagnes toutes en rondeurs. Arrivés à Çaldiran, ville étonnamment branchée, nous mangeons de délicieux ekler dans une pâtisserie (et une immonde turkish pizza, le maïs en boîte ça reste une drôle d’invention). Nous logeons dans une ”teacher’s house”, sorte de hostel gouvernemental présent dans toutes les villes, où les fonctionnaires (plutôt militaires que enseignant.e.s.) peuvent loger quand ielles sont en déplacement, mais également ouvert aux voyageurs. Pas sûr qu’on le recommande car c’est assez vétuste et sale… mais Rhea devait absolument avoir un endroit où elle pouvait enregistrer une petite vidéo promotionnelle sur son doctorat, qui allait être diffusée à l’occasion du prix qu’elle a remporté avec sa thèse. La vidéo ne dure qu’une minute, mais il aura fallut une vingtaine d’essais et deux heures de tournage, entre les fous rires, les problèmes d’éclairage et de cadrage, les trous de mémoire, la douche du voisin, l’appel à la prière du muezzin, et les éclats de voix dans le couloir.

Le lendemain, nous partons de bonne heure en direction de la Tendurek Pass, un col à environ 2600m d’altitude, sur la (seule) route qui longe la frontière iranienne. Au fur et à mesure que nous nous rapprochons de la chaîne de montagne séparant les anciens empires perses et ottomans, nous voyons essaimer une quirielle de tours de guet sur la crête. Avec des barrages-contrôles de routine des gendarmes tous les 20 km, l’ambiance est plutôt militarisée. Arrivés au col, trois militaires descendent en courant vers nous en faisant de grands signes de bras. Merde, j’imagine qu’ils en ont après la vidéo et les quelques photos que je viens de faire avec mon smartphone. Que nenni, c’est le commandant de la base qui, parlant anglais, veut nous proposer d’y boire un thé. Nous voilà donc à rentrer escortés dans la base, à garer nos vélos non loin d’un gros char d’assaut, et puis à déguster un thé dans le coin salon de la caserne. Il nous parle des années qu’il a passé en Syrië, des traumatismes inévitables que cela induit, et du bonheur qu’il a à prendre des vacances dans la nature de sa région natale d’Adana. On apprend aussi que la forte militarisation de la zone n’est pas que dûe à la frontière iranienne, mais aussi aux nombreux attentats du PKK qui ont eu lieu dans le passé dans la région. Depuis, il fait calme et tout est très surveillé. Cela faisait ainsi 30 km qu’ils suivaient notre progression aux jumelles et ils étaient donc déjà au courant de mon premier pneu crevé dans la montée vers le col. Rhea est un peu gênée car se savoir ainsi observé n’est pas des plus agréables en tant que femme quand la route offre peu de possibilités discrètes d’aller aux lieux d’aisance…

La longue descente vers Dogubeyazit est fantastique car devant nous se dresse soudain Ağrı Dağı (Mont Ararat), la plus haute montagne de Turquie (5165m), et le volcan le plus haut du monde. Tel le Kilimandjaro, il domine la plaine devant nous et c’est assez particulier que de pédaler ainsi au devant d’un tel géant enneigé. Lorsque nous présentions notre itinéraire en Turquie, nous le faisions souvent commencer à Istanbul, et terminer à Dogubeyazit. Et là, tout d’un coup, nous y étions. Quel sentiment d’accomplissement ! C’est d’ailleurs baignés par le coucher de soleil sur le sublime caravanserail d’Ishak Paşa, que nous avons symboliquement dû faire demi-tour, et tourné le dos à l’Iran, le Pamir et la Mongolie. Pour causes de frontières fermées, et de nouvelles obligations professionnelles pour ma part. On s’est quand même promis qu’il y aurait un [Brussels2baikal – Partie 2] d’ici quelques années ! Pour marquer le coup, je retourne chez le coiffeur et demande une coupe courte turque. Pas de ciseaux donc cette fois, le dégradé se fait à la tondeuse. En prime, un petit massage du crâne et de la nuque, et un peu d’eau de cologne dans les cheveux. Fraîcheur garantie.

La route qui nous amène à Igdır nous apporte une réponse à une question que l’on se posait depuis de très nombreux kilomètres, à savoir pourquoi il y a-t-il autant de chantier de réfections des (auto)routes, quand elles ont pourtant l’air encore en si bon état ? Et bien, c’est le soleil et la chaleur (réchauffement climatique?) qui fait fondre l’asphalte (ou cet asphalte-là en particulier), et crée ainsi de gros risques d’affaissement. On avait déjà remarqué l’odeur d’hydrocarbures et les résidus noirs qui souvent collaient à nos pneus, mais on ne s’est vraiment rendu compte de l’ampleur du processus que quand il a arraché un morceau de la route avec sa main… on ne préfère pas penser à ce qu’ils vont faire de ces tonnes de gravats, tant la gestion des déchets en Turquie est catastrophique. A chaque sortie de village il y a une decharge en plein air où tout y est déversé. Avec les vents forts qui règnent, ce sont généralement des kilomètres entiers de nature à la ronde qui sont alors souillés de déchets envolés, surtout plastiques car le sac à usage unique reste roi dans ce pays ! Et puis je n’ose pas penser aux tonnes de sables nécessaires à la reconstruction de ces routes, comme je l’avais encore (re)lu dernièrement dans un article de journal. Aie aie, conscience écologique quand tu nous tiens…

À Igdır, la ville n’est que poussière, on se serait cru en Afrique, sauf que là c’est parce que la ville (généreusement soutenue par l’union européenne) est en train d’enfuir toutes les canalisations d’eau, gaz,… sous les routes. Quel chantier ! Chaleur, sueur, poussière… on vous laisse imaginer le niveau de crasse dans lequel on se trouvait. Sans grande envie de prendre une chambre dans un hôtel ou autre, on s’assied en terrasse d’un salon de thé pour réfléchir à notre fin de journée. C’est alors que Johnny passe par là avec sa femme. Johnny, c’est un turc qui a habité 30 ans aux Pays-Bas, entrepreneur féru de construction, homme à tout faire, véritable pile électrique, et qui nous propose vlatipa de manger et loger chez lui. Chez lui, c’est un duplex penthouse au sommet du plus grand bâtiment de la ville (qu’il a bien évidemment construit, et qui porte le nom de ’Den Haag’… nostalgie nostalgie), dont la terrasse à une vue panoramique sur les montagnes de la frontière iranienne, arménienne et azéri. Igdır a ainsi une forte multiculturalité de par sa localisation très particulière, et est encore aujourd’hui un important carrefour commercial. Tout le monde dans la ville connait Johnny, et Johnny a même rencontré Erdogan 15 ans plus tôt, nous dira-t-il. Johnny c’est également un grand enfant, qui n’hésite pas à interrompre un chantier et faire patienter les corps de métiers le temps d’aller jouer avec les pigeons qu’il élève sur sa terrasse. Mais pas n’importe quels pigeons ! Valant chacun le prix d’un de nos vélos, ce sont des pigeons acrobates qui font des saltos arrière en vol, impressionnant ! Mais ne soyez pas étonnés, l’élevage (et les concours) de pigeons sont vraiment inscrits dans la culture turque. Nous n’y avions tout simplement pas encore été introduits.

En quittant Igdır, nous commençons à longer la frontière arménienne vers le Nord et faisons étape à Tuzluca. C’est-à-dire que nous posons la tente entre un élevage d’oies et une rivière, position stratégique car les oies font fuir les serpents ! Nous sommes (sans surprise) invités à prendre le thé (et finalement à souper) par les ouvriers de la fabrique d’à côté qui tentent vainement de nous expliquer ce qu’ils y font, jusqu’à ce qu’ils nous emmènent à l’intérieur. C’est alors que notre franc tombe. ’Tuz’ veut dire ’sel’, et il s’agit d’un moulin où ils broient de la roche (de sel donc) pour en faire du sel en poudre pour la fabrication de fromage. Effectivement, quand je ramasse un bloc sur le tas de pierres et le porte à ma bouche, le goût du sel est indiscutable.

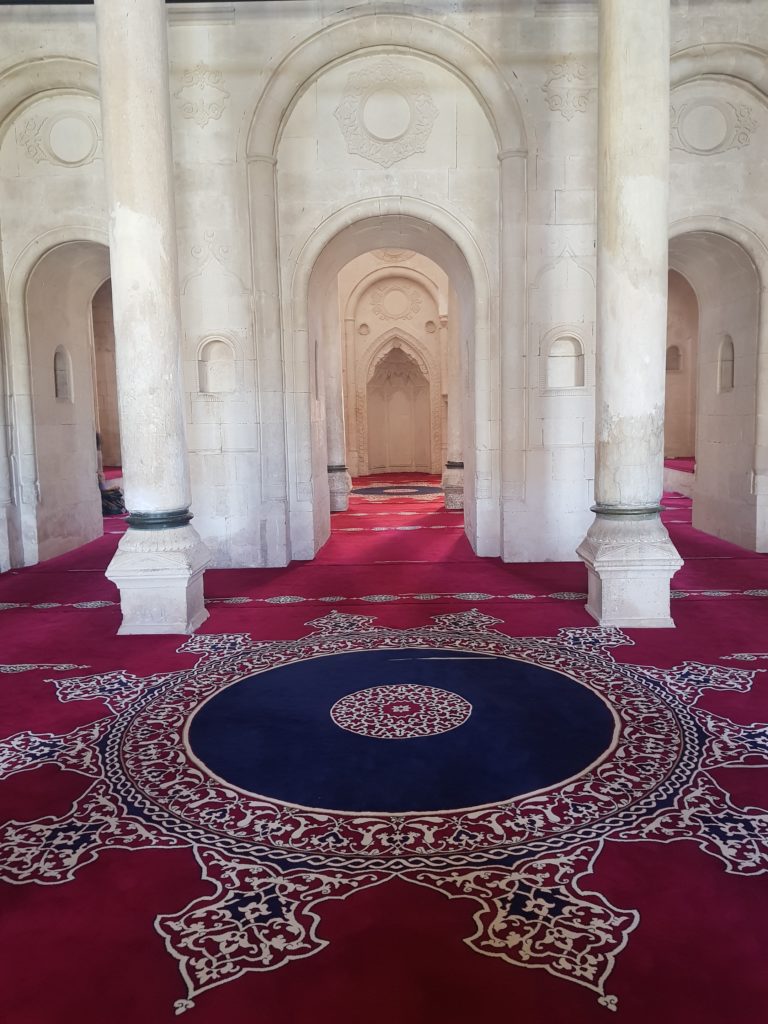

Avant d’arriver à Kars, nous avons fait un crochet par les ruines de Ani, ancienne ville chrétienne. Située à la frontière même de la Turquie et de l’Arménie, sur un éperon rocheux, entourée par une majestueuse rivière sur trois côtés (arméniens aujourd’hui), et par les restes d’une grande muraille sur le dernier côté (turque), ça m’a vraiment fait penser à Osgiliath. Derrière la muraille flottait un grand drapeau turque tandis que de l’autre côté de la rivière de nombreuses tours de guet et drapeaux arméniens rappelaient la nature sensible de site. Quand nous l’avons visité au coucher de soleil, nous y étions seuls et l’ambiance était très particulière, quasi mystique. Seules les vaches des fermiers du village nous ont rejoint pour la fin de soirée, sans trop se soucier du sang qui avait coulé dans la terre qu’elles foulaient, ni sur l’âge des pierres sur lesquelles elles étaient en train de lever la queue !

Et puis Kars, finalement, plus connue sous le nom de ’royaume de la neige’. Les gens de chambres région se chauffent d’ailleurs avec de la tourbe. La ville en elle-même ne marque clairement pas par son architecture ni son infrastructure, surtout lorsque visitée en été. Pour nous ça s’est donc avéré être avant tout une étape logistique: dépôt d’un colis d’affaires auprès de la poste turque, direction la Belgique, afin d’alléger les sacoches de vélo; achat de chaussures de trail afin de doucement se remettre à la course à pied (heureusement que la seule paire Salomon dans le magasin était directement la bonne); et test covid pour pouvoir rentrer en Géorgie, notre prochaine destination. Pour ce dernier, on aura passé la journée à courir aux quatre coins de l’hôpital universitaire, des admissions, aux urgences, au bancomat, au service comptabilité, aux urgences, au service microbiologie. Mais bon, à 17h, on avait notre précieux sésame, et on pouvait enfin se mettre en route, yallah !

If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.